日本三大そばの歴史を紹介!蕎麦が全国に広まった理由とは?

お蕎麦辞典そばの豆知識ブログ出雲蕎麦

日本には、「日本三大○○」という、日本を代表する3つを表す言葉があります。

景色・夜景・祭りなど種類はさまざまです。

そのひとつである、「日本三大そば」は100種を超えるご当地そばのなかから選ばれた3つの蕎麦を表しています。

今回は、日本三大そばの歴史をピックアップ。

日本三大そばのなかで、もっとも古い歴史をもつ蕎麦はどの蕎麦なのか。

どうして全国にご当地そばが存在するのかも、あわせて紹介します。

目次

日本三大そばとは

岩手県の「わんこそば」、島根県の「出雲そば」、長野県の「戸隠そば」の3つを総称して、日本三大そばといいます。

全国各地のご当地そばのなかでも、知名度が高い蕎麦といわれています。

麺の色・太さ・味わい、食べ方が異なっており、それぞれに特徴があります。

知名度の高い蕎麦であるため、多くの方が日本三大そばを知っているといえるでしょう。

しかし、それぞれの歴史を知っている方は少なくないようです。

一体、3つのご当地そばのなかで、もっとも古い歴史をもつ蕎麦はどれなのでしょうか。

日本三大そば、それぞれの歴史を紹介します。

岩手県 わんこそばとは

わんこそばは、少量ずつの蕎麦が椀に入れて提供されます。

蕎麦を食べる客の傍に給仕人が控え、蕎麦を食べた端から蕎麦を継ぎ足していく、独特の提供方法がなされる料理です。

提供される蕎麦は、温かい蕎麦。

あらかじめ濃い目のめんつゆにくぐらせてあり、つるりと食べることができます。

岩手県 わんこそばの歴史

わんこそばの由来や発祥を知る文献は、現時点で見つかっていません。

しかし、岩手の地では花巻説と盛岡説のふたつの起源が伝わっています。

それぞれの説は以下のとおりです。

・花巻起源説

南部利直が江戸に向かう道中で食べた蕎麦が、わんこそばの起源とされています。庶民との差別化を図るため、漆の器で蕎麦を出したことが始まりだという説です。

・盛岡起源説

原敬が盛岡に帰省した際、「蕎麦はわんこ(お椀)に限る」と言ったことが起源とされています。以降、椀に蕎麦を入れて食べることになったという説です。

いずれの説も、文献などの根拠はありません。

仮に、花巻説を起源とした場合、南部利直の生きた1576年から1632年には、すでにわんこそばは食べられていたと考えられます。

また、わんこそばの知名度を上げるきっかけになったのは、蕎麦屋「大畠家」であるとのこと。

「お殿様の召し上がったわんこそば」というキャッチフレーズで、市民から高い人気を得るようになったといわれています。

参考:岩手県日日新聞社/わんこそば発祥知って 書籍を自費出版

https://www.iwanichi.co.jp/2021/09/05/6148757/

参考:国立国会図書館サーチ/南部名物わんこそばなっても

https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000003620858-00

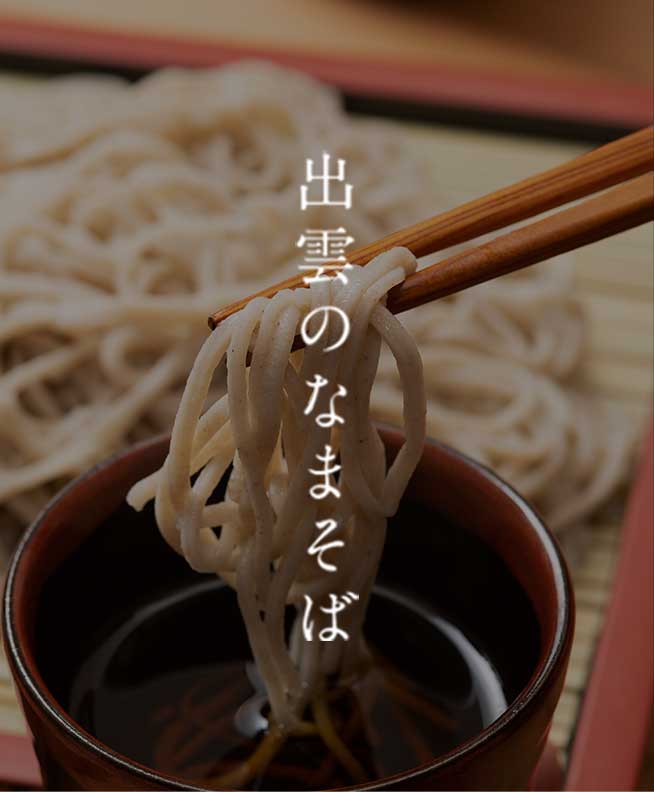

島根県 出雲そばとは

出雲そばには、冷たい「割子そば」と、温かい「釜揚げそば」の二通りの食べ方があります。

蕎麦の実を丸ごと挽いて作ったそば粉を用いているため、蕎麦の香りや風味が強い蕎麦です。

やや黒っぽい色あいの蕎麦は、強いコシとのど越しが際立つ食感をもっています。

出雲そばについてより詳しく知りたい方には、以下の記事がおすすめです。

日本三大そばの一つ出雲そばとは? 自宅で美味しく食べる方法も紹介

島根県 出雲そばの歴史

「江戸参府之説日記(えどさんぷのせつにつき)」は、出雲そばに関するもっとも古い記録です。

記録によると、1666年3月に出雲そばを食べたと記されています。

とはいえ、江戸参府之説日記は、市民に普及していたことを証明する記録であり、発祥について確認できる記録ではありません。

出雲そばの発祥は、1638年に島根県を訪れた松平直政にあります。

江戸幕府による「転封(引越し)」命令に従った際、信州の「蕎麦切り」を出雲に伝えたそうです。

それから、出雲の地、独自の進化を遂げて現在の出雲そばになったと考えられています。

参考:島根県立古代出雲歴史博物館/「出雲そば」最古の記事、発見しました

https://www.izm.ed.jp/cms/news.php?mode=yoyakuadd&id=1346

以下の記事では、出雲そばの歴史をより深く紹介しています。

出雲そばの歴史!島根県出雲への旅行前に要チェック

長野県 戸隠そばとは

戸隠そばは、蕎麦の実の甘皮を除かずに綿棒1本で丸延しして作られます。

戸隠そばの最大の特徴は、提供の仕方にあるという声も。

水をほとんど切らないまま、一口大にして円形のざるに盛る「ぼっち盛り」という提供がなされます。

薬味には辛み大根が添えられており、よいアクセントになるそうです。

長野県 戸隠そばの歴史

戸隠そばに関するもっとも古い記録は、「戸隠奥院燈明役勤方覚帳」です。

記録によると1709年におもてなしのための特別な料理として、戸隠そばがふるまわれたと記されています。

以降、戸隠神社の参拝客にふるまうことが通例となったようです。

もともと、山岳信仰が栄えていた戸隠では、修験者の携行食としてそば粉が重宝されていました。

しかし現在の蕎麦のような形状ではなく、そば粉を練ったものを食べていたと考えられています。

そば粉を練るのではなく、現在の蕎麦のように「麺状に加工される」ことで、おもてなしの際にふるまう戸隠の名物になったのです。

参考:戸隠奥院燈明役勤方覚帳/

https://www.geoenv.tsukuba.ac.jp/~chicho/nenpo/31/09.pdf

参考:信州戸隠山 戸隠神社/蕎麦献納祭

https://www.togakushi-jinja.jp/about/history/museum.php

蕎麦切りは蕎麦の可能性を広げた「歴史的な技術」

紹介した文献から、日本三大そばはほぼ同時期に誕生していると考えてよいでしょう。

さらに共通していえることがひとつあります。

現在の蕎麦の元祖である「蕎麦切り」という技術が取り入れられる前までは、そばがきやおやきとしてそば粉が食べられていたということです。

そばがきやおやきは、そば粉を練ったり焼いたりしたもの。

そのため、どの土地でも代わり映えのしない料理であったともいえます。

しかし、現在の蕎麦の元祖といわれている「蕎麦切り」というかたちでそば粉が食べられるようになったことで、蕎麦の価値が大きく変わることになりました。

蕎麦の実の挽き方・調理の仕方・食べ方など、ご当地ごとに異なる進化を遂げていったのです。

まさに蕎麦切りは、蕎麦の可能性を広げた立役者であり、多くの蕎麦好きを生み出すキッカケとなった歴史的な食べ物だといえます。

蕎麦切りの歴史

蕎麦切りとは、そば粉でつくった生地を麺状に切り、ゆでて作った料理のことです。

日本三大そばをはじめとする、ご当地そばの元祖にあたります。

蕎麦切りに関するもっとも古い記録は、「定勝寺文書」内に記された番匠作事日記です。

1574年2月からおこなわれた仏殿修理の際に、金永という人が蕎麦切りを作ったと記されています。

参考:国立国会図書館サーチ/定勝寺文書

https://iss.ndl.go.jp/books/R000000006-I000241290-00

また、「毛吹草(けぶきくさ)」「風俗文選(ふうぞくもんぜん)」という俳句をまとめた本には、蕎麦切りの発祥について言及されています。

いずれも、蕎麦切りの発祥は信濃国(長野県の信州)とのことです。

つまり、信濃国でうまれた蕎麦切りが全国に広まっていったと考えられます。

蕎麦切りが全国に広まっていった理由

信濃国でうまれた蕎麦切りは全国に広まっていき、ご当地ごとの進化をとげていきました。

とはいえ、当時は現在のように交通の便が充実していたわけではありません。

そうであるにも関わらず、信濃国の蕎麦切り技術がほぼ同時期に全国へ広まっていったことになります。

うまく全国に広まっていった理由として考えられるのは、以下のふたつです。

理由1、蕎麦の実はどんな環境でも育つ強い植物

そば粉の原料となる蕎麦の実。

蕎麦の実は、寒暖差の激しい土地ややせた土地でも育つ強い植物です。

そのため、野菜や米が不作であったときの補助にもなる、頼もしい存在でした。

飢えを防止するためにも、蕎麦の実の栽培は全国的に盛んだったのです。

身近であった蕎麦の実をより美味しく食べられる蕎麦切りという技術だからこそ、全国に広まっていったのだと考えられます。

理由2、江戸時代に大名に課せられた参勤交代

全国に蕎麦切りの文化が広まっていった理由に、参勤交代が考えられます。

参勤交代とは、大名が領地と江戸を一年おきに往復する制度のことです。

全国にいる大名たちに対して、幕府や将軍に対して逆らうことへの防止や、主従関係をしっかりと築くために行われる目的で設けられました。

さまざまな土地の大名が江戸に集まることで、江戸に全国の文化が持ち寄られたことが考えられます。

結果として、参勤交代によって江戸を訪れた大名が蕎麦切りの技術と出会い、領地に戻る際、蕎麦切りの技術を持ち帰ることになったのです。

こうして、蕎麦切りの技術が全国に普及し、その土地ごとの特色を反映したものが、ご当地そばになったのでしょう。

参考:コトバンク/参勤交代

https://kotobank.jp/word/%E5%8F%82%E5%8B%A4%E4%BA%A4%E4%BB%A3-70574

日本三大そばはその土地を表す料理

日本三大そばをはじめとするご当地そばは、その土地を表す料理だといえます。

旅行に行った際の楽しみのひとつとして、ご当地そばを食べるのもおすすめですよ。

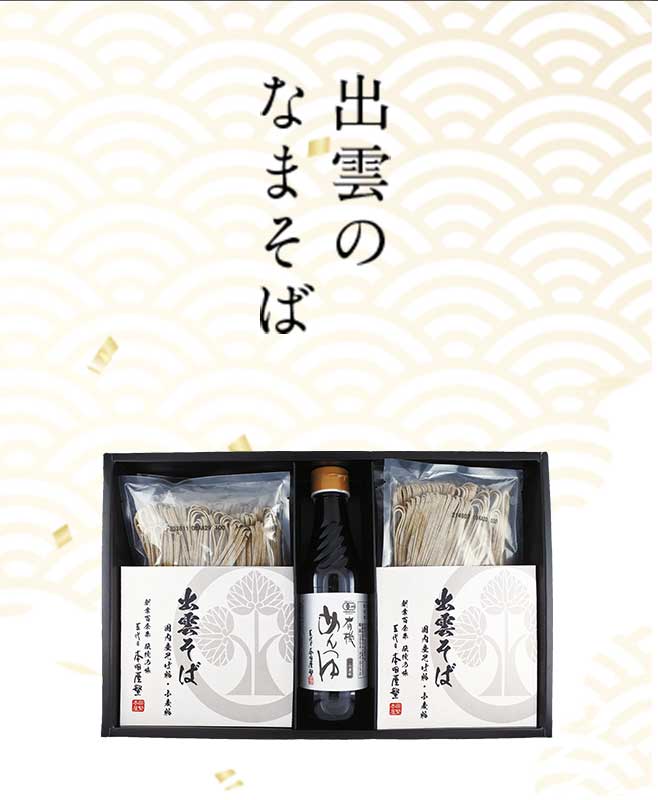

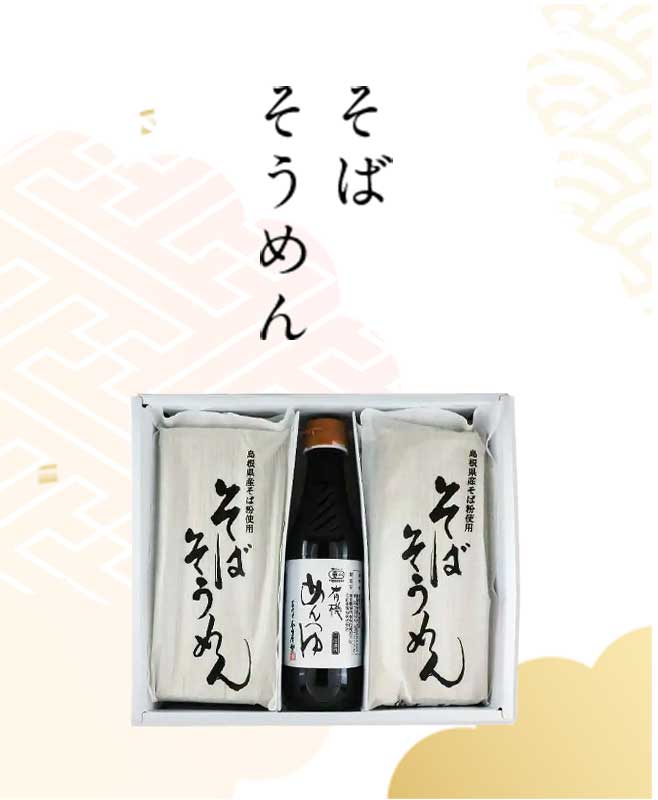

もし、忙しくてなかなか旅行に行けない…なんてときは、お取り寄せという手段があります。

家にいながらも、ちょっとした旅行気分になれることでしょう。

本田屋では、余計なものはなにも入っていない「出雲そば」を販売しています。

本格的な出雲そばを、気軽に楽しむことができますよ。

遠出がむずかしい方への贈り物としても、おすすめです。

日本三大そばの歴史についてのまとめ

日本三大そばの歴史を紹介しました。

わんこそば・出雲そば・戸隠そばの歴史の長さに、大きな差はありませんでした。

また、信州の蕎麦切り技術が、その土地の特色を反映し、独自に進化していったものだと考えられます。

つまり、日本三大そばをはじめとするご当地そばは、その土地を知ることができる料理だともいえるのです。

旅行に行ったときや、その土地を知りたい場合はご当地そばを食べてみてはいかがでしょうか。