そばに含まれる栄養と効果を徹底解説!またそばの選び方とは?

お蕎麦辞典そばの豆知識ブログ出雲蕎麦

手軽に食べられて、独特の風味や食感が楽しめる「そば」は、日本を代表する人気食材の一つです。また、そばは豊富な栄養を含む食材としても知られています。

そこで、この記事ではそばの特徴や栄養素、選び方、そして日本三大そばの一つ「出雲そば」のお取り寄せ情報などを詳しくご紹介します。

目次

そばの特徴

そばとは、そばの実を挽いて出来る「そば粉」を使い、発祥には諸説ありますが、現在のような「そば切り」のスタイルが確立されたのは江戸時代の頃といわれています。

うどんや白米と比べると栄養価が高く、食後の血糖値が上がりにくいため、健康食として古くから親しまれています。

そばに含まれる栄養素

そばには、以下のようにさまざまな栄養素が含まれています。代表的な栄養素について説明します。

・ルチン

・ビタミンB群

・カリウム

・マグネシウム

・食物繊維

ルチン

ポリフェノールの1種であるルチンには、毛細血管を修復して血液の流れを良くする作用があります。それにより、高血圧や脳卒中、動脈硬化の予防が期待できるとされています。

また、ルチンには老化を防ぐアンチエイジング作用もあり、近年では認知症の予防にも有効と考えられています。

さらに、ルチンはビタミンCの吸収率を高め、コラーゲンの生成を助ける働きも持ちます。

大根などビタミンCが豊富な食材と一緒にそばを食べることで、効率的に栄養素を吸収することが可能と言われています。

ビタミンB群

そばは、ビタミンB1やビタミンB2といった栄養素も多く含む食材です。

ビタミンB1には糖質の代謝を促し、エネルギーへの変換を助ける作用があります。

ビタミンB1が不足すると糖質がエネルギーに変換されにくくなり、疲労が蓄積する一因となってしまうのです。そのため、ビタミンB1を摂取することは、糖質をエネルギーに変換し、疲労回復の効果を得ることにつながります。

そして、ビタミンB2は主に脂質の代謝を促し、皮膚や粘膜、髪、爪などの健康を維持するのに役立つ栄養素です。

このように、そばには体のエネルギー効率を高めるビタミンB群も豊富に含まれています。

カリウム

カリウムは生命の維持に欠かせない必須ミネラルの1種です。食塩などに含まれるナトリウムとともに、細胞の浸透圧や体液のpHなどを正常に保つ働きを担っています。

塩分のとりすぎなどで体内のナトリウム濃度が高まると、浸透圧やpHのバランスを維持するために血液中の水分量が増加します。その結果、血管にかかる負担が増し、血圧が上昇すると考えられています。

カリウムには、腎臓でナトリウムが再吸収されるのを抑え、排泄を促して血圧を下げる効果があるため、高血圧の予防に効果的です。

また、カリウムは神経の伝達や筋肉の収縮にも関わっており、不足すると、イライラや倦怠感、むくみなどの不調が生じやすくなります。そのため、カリウムを多く含むそばを食べることは、これらの不調の改善にもつながるといえるでしょう。

マグネシウム

マグネシウムもカリウムと同じく必須ミネラルの1種です。カルシウムやリンとともに骨や歯を形成する重要な栄養素で、神経の伝達、筋肉の収縮、心機能の維持などにも欠かせません。

マグネシウムが不足すると集中力の低下や疲労感、イライラ、頭痛、不眠などの不調が生じやすくなるだけでなく、骨粗鬆症、高血圧、心筋梗塞などのリスクも高まります。

マグネシウムを多く含む食品は「そばのひまごとまごはやさしいこかい、なっとく」というゴロ合わせで覚えられており、冒頭の「そば」はそばを意味します。

この言葉が意味する通り、そばには多くのマグネシウムが含まれているのです。

ちなみに、その語呂の内容は、

そば:そば、の:海苔、ひ:ひじき、ま:豆類、ご:五穀、と:豆腐、ま:マカデミアンナッツ、など・・。

食物繊維

食物繊維は、便秘解消や腸内環境の改善に欠かすことのできない栄養素です。また、血糖値の上昇を抑えたり、血液中のコレステロール濃度を低下させたりする効果もあります。

食物繊維には水に溶ける「水溶性食物繊維」と水に溶けない「不溶性食物繊維」の2種類があり、それぞれに異なる働きを持っています。

そばには水溶性食物繊維、不溶性食物繊維のいずれもが含まれており、おなかの調子を整えたい方にもぴったりの食材です。

各穀物に含まれる栄養成分は下記の通りです。

| そば粉 全層粉 | うるち米 玄米 | こむぎ 強力粉 全粒粉 | |

| エネルギー | 339kcal | 346kcal | 320kcal |

| たんぱく質 | 12g | 6.8g | 12.8g |

| 脂質 | 3.1g | 2.7g | 2.9g |

| 食物繊維総量 | 4.3g | 3g | 11.2g |

| 炭水化物 | 69.6g | 74.3g | 68.2g |

| カリウム | 410mg | 230mg | 330mg |

| マグネシウム | 190mg | 110mg | 140mg |

| ビタミンB1 | 0.46mg | 0.41mg | 0.34mg |

| ビタミンB2 | 0.11mg | 0.04mg | 0.09mg |

(日本食品標準成分表2020年版(八訂)より)

そばはダイエットに向いている?

多くの栄養素を含むそばは、ダイエットにも適した食材です。

そばがダイエットに向いている理由として、次のようなものが挙げられます。

・血糖値が上がりにくい

・栄養素が豊富

血糖値が上がりにくい

そばは、血糖値が急上昇しにくい「低GI値食品」です。

GI値とは、食後の血糖値の上がりやすさを示す指標のこと。GI値の高い食品ほど消化吸収のスピードが速いため、食べてもまたすぐにおなかが空くという特徴があります。

同じ主食でも、白米やうどん、パスタなどと比べてそばのGI値は低いため、腹持ちがよく、ダイエット中におすすめの食材と言えるでしょう。

栄養素が豊富

糖質の代謝を促進するビタミンB1や、脂質の代謝を促進するビタミンB2など、栄養素が豊富な点もそばがダイエットに向いている理由の1つです。

ダイエット中は栄養が偏りがちになってしまうもの。

その点、そばにはビタミンB群のほか、ルチンや食物繊維などの栄養素もたっぷり含まれるため、健康的にダイエットができます。

そばの選び方

そばの選び方としては、主に次の2つが挙げられます。

・そば粉の割合

・そばの種類

そば粉の割合

そばは、そば粉とつなぎの割合によって呼び名が変わります。中でも有名なのが「十割そば」と「二八そば」です。

十割そばとは、そば粉だけで作られたそばを指します。つなぎに小麦粉を使っていないため、ざらつきのある素朴な食感や、そば本来の風味と香りを楽しむことができるそばです。

一方、二八そばとは、そば粉8割、つなぎ(主に小麦粉)2割で作られたそばを指します。つなぎに小麦粉を使うことで適度な弾力が生まれ、つるりとした舌ざわりや喉越しを味わえるそばです。

この他にも、そば粉と小麦粉を半々の割合で作る「五割そば」など、さまざまな呼び名のそばがあります。

そば粉と小麦粉の配合割合で風味や食感が変わってきます。

そばの種類

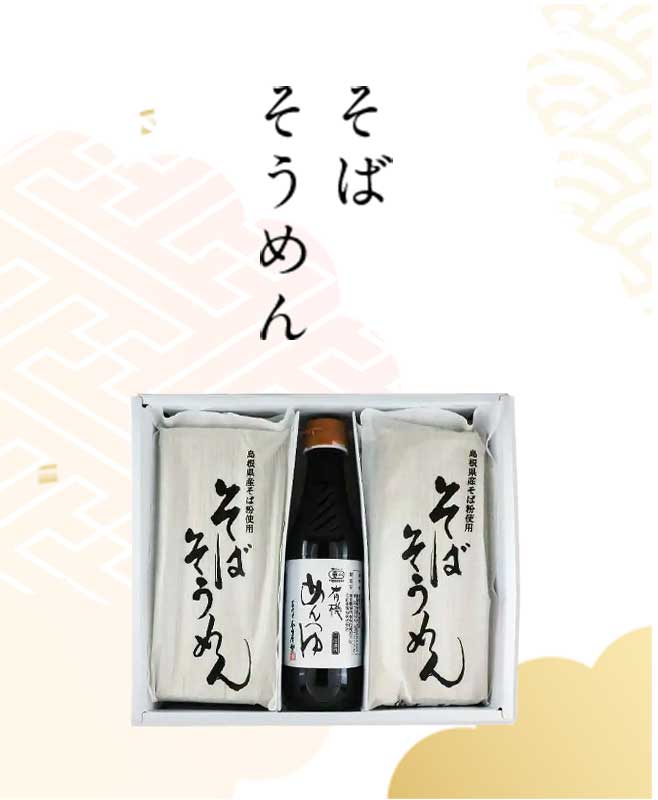

そばは、粉の種類や作られる地域によっても、さまざまな種類に分類されます。

数あるそばの中でも有名なのが、日本三大そばと呼ばれる島根の「出雲そば」、長野の「戸隠そば」、岩手の「わんこそば」です。

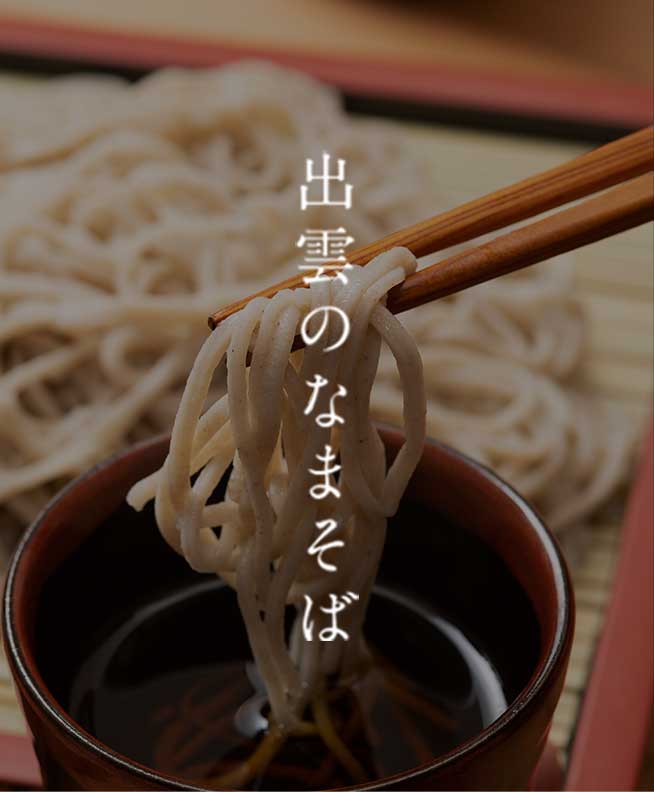

特に、そばの実を殻ごと挽いた「挽きぐるみ」の粉を使って作られる出雲そばは、風味豊かなそばとして高い人気を誇っています。

この他にも、「更科そば」「藪そば」「田舎そば」「茶そば」など、日本全国には多彩なそばが存在しています。

出雲そばをお取り寄せしよう

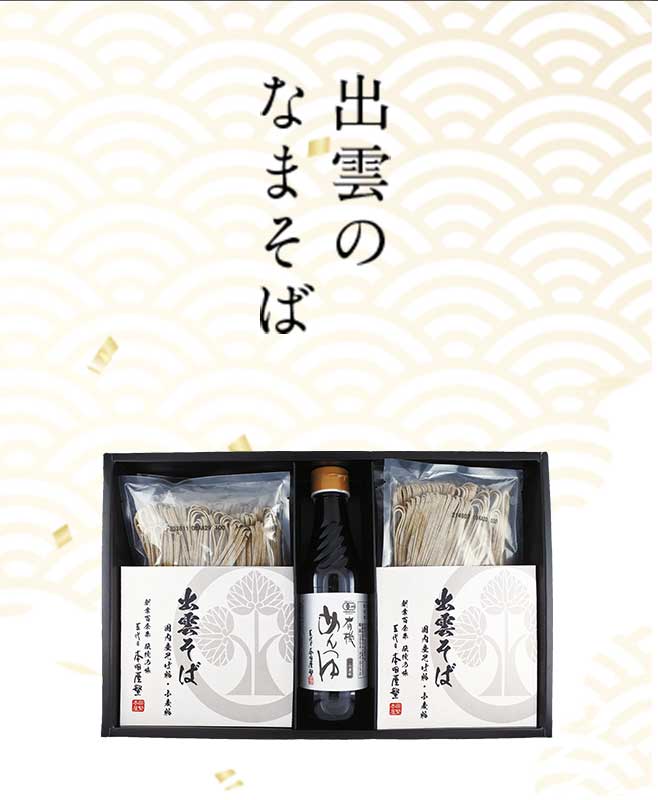

自宅で本格的な出雲そばを味わうのなら、1913年創業の老舗そば専門店「本田屋」でのお取り寄せがおすすめです。

本田屋では「食べて美味しい・身体に美味しい」をコンセプトに、食品添加物を使用しない安心・安全な出雲そばを製造。

国内唯一の有機JAS認証も取得しており、お子様からご年配の方まで、幅広い世代が安心して楽しめるそばづくりを続けています。

栄養素のたっぷりつまった自家製粉の挽きたてそば粉を使用したそばは絶品。

特におすすめは「出雲十割そば」で、そば本来の力強い香りと味を堪能することができます。

まとめ

そばに含まれる栄養素や、ダイエット効果、そしてそばの選び方などご紹介しました。

おいしいだけでなく栄養満点のそばは、日常の食生活に取り入れたい食材のひとつです。

特に、挽きぐるみの粉を使い、そば本来の風味をしっかり味わえる出雲そばは、そば好きならずともぜひ食べておきたいひと品と言えるでしょう。

老舗そば屋「本田屋」では、本場の味を自宅でも気軽に楽しめる出雲そばを販売しています。

こちらにご紹介した内容を参考に、ぜひそばの魅力を堪能してみてください。